La photographie

Nous vivons dans une société où l'image est omniprésente. En effet, celle ci, souvent modifiée, est utilisé dans tous les domaines. L'invention de la photographie annonçait, d'après Arago (chimiste français) en 1839, un « développement des arts et des sciences ». La photographie a permit à tous de découvrir l'inconnu à travers des images, à rapprocher les hommes, communiquer facilement, développer la recherche scientifique sur l'infiniment petit (microphotographie) et l'infiniment grand (astrophotographie).

Pour grand nombre d'artiste, la précision est une véritable obsession. La photographie va pouvoir leur apporter cette qualité dans leurs œuvres.

La photographie n'aurait pas été celle qu'elle est à présent sans la découverte de Albert Le Grand (1193-1280), qui fut le premier à observer la particularité des sels d'argent noircissant lorsqu'ils sont éclairés, et la suite de recherche à ce propos par Heinrich Schulze (1687-1744) qui réussira à fixer des formes grâce à ce sel.

Procédés :

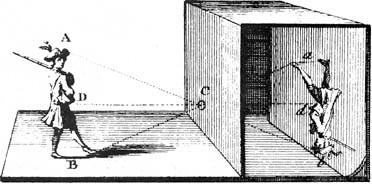

Lorsqu’ une chambre noire est percée d’un petit trou, l’image apparait inversée sur le fond blanc de la boite. Quand les alchimistes avaient déjà compris que la lumière noircit dans le chlorure d’argent, Jacques Charles (vers 1780) arriva à figer, de façon brève, un ombre grâce à une chambre noire et une technique à partir de papier imbibé de chlorure d’argent. Plus tard (1802), Thomas Wedgwod publia un mémoire des ces expériences analogues au nitrate d’argent. John Herschel écrivit en 1819 des propriétés sur l’hyposulfite de sodium qui deviendra le fixateur de photographie.

Ces trois procédés seront associés par Joseph Nicéphore Niépce en 1826-1827 pour fixer des images de qualité moyenne sur de l’étain sous forme de plaques recouvertes de bitume de Judée (un goudron naturel durcissant à la lumière) : sa première photographie sera celle d’une aile de sa propriété en Saône et Loire et mesurera 16,2 x 20,3 cm. En la regardant minutieusement, on remarque que l’éclairage a une particularité en raison du temps de la pose (entre 8 et 10 heures) créant une lumière du soleil étrangement répartie.

Louis Daguerre poursuit l’amélioration de cette technique à partir de 1833 (mort de Nicéphore) et trouve moyen de raccourcir le temps de pose à quelques dizaines de minutes grâce à la technique du développement de l’image latente. Il promeut ensuite son invention en 1839, ainsi la date conventionnelle de l’invention de la photographie est celle-ci, celle aussi de la présentation de l’invention du daguerréotype à l’académie des sciences. Grâce au daguerréotype (produisant une image qui n'est pas en négatif), l’image est obtenue après une demi-heure de pose (seulement lorsque le ciel est très dégagé). Cette lenteur de pose est problématique car le sujet photographié ne peut donc pas être réellement vivant, et les lieus d’affluence apparaissent vides. La première photographie d’humains sera réalisée peu après : un passant se faisant cirer les chaussures par un cireur de rue.

William Henry Fox Talbot (1800-1877) poursuit des recherches en parallèles à celles de Niépce et de Daguerre à partir de 1833 pour inventer ensuite en 1840 le calotype, un procédé négatif-positif permettant la diffusion de plusieurs images.

D’autres recherches suivent et permettent d’améliorer la sensibilité des surfaces sensibles, la qualité des images et de simplifier la procédure de prise de vue. Succèdent dès lors le procédé à l’albumine (1847), le procédé au collodion humide (1850), l’ambrotypie (1851) et la ferrotypie (1852).

Les premières photographies (alors en noir et blanc, autochromes) étaient fais sur des plaques de verre fragiles, lourdes et encombrantes. George Eastman finalise en 1884 des surfaces sensibles et souples : le film en celluloïd, qui permet de garder plusieurs clichés dans le même magasin de l’appareil photographique.

La taille des appareils ayant été diminuée facilite la prise de vue en toutes circonstances et tous lieux. Le premier appareil photographique fabriqué sera le Kodak par la compagnie Eastman permet d’enregistrer plus d’une centaine d’image sur le support souple. Après que le film soit exposé, il fallait envoyer l’appareil à Rocherster (Etat de New York) où on développait le film et on renvoyait le tout au propriétaire.

En 1869, Charles Cros et Louis Ducos du Hauron présentent en même temps à l’académie française des sciences, la concept de la trichromie soustractive indirecte en couleurs. Ce procédé neccesite que trois images correspondant aux couleurs primaires soient exposées, et sera utilisé par Prokundin-Gorskii à grande échelle entre 1900 et 1918.

La prochaine importante étape fut le véritable procédé pratique de photographie en couleur par les frères Louis et Auguste Lumière en 1903 mais commercialisé qu’en 1907. La sensibilité de l’appareil est très faible et neccessite de poser plusieurs secondes, le format des plaques de 9x12 demande des appareils relativement lourds mais l’utilisation est simple. Ce n’est qu’en 1935 que la photographie couleur va se répandre à travers des appareils compacts pratiques à transporter (avec pellicule souple) : l’Agfacolor puis le Kodachrome.

Le succès à grande échelle dépendait alors de la possibilité de tirage sur papier que permet le Kodacolor introduit en quantité limitée pendant la Seconde Guerre mondiale (1942) puis plus largement dans les années 1950 sous le format 135.

Film 35mm et appareils de petit format :

Idée d'utiliser le film 35mm (cinématographique) dans un appareil photo (le Cent-Vues) par Étienne Mollier, pour un appareil portable (de poche) prenant cent vues 18/24mm. Le Cent-Vues verra le jour en 1910 (et a obtenu la médaille d'or du concours Lépine) et sera dès lors commercialisé à petite échelle mais ne connaîtra pas de succès.

Oskar Barnack construisit un prototype du Leica en 1913 (commercialisé en 1925), le premier appareil utilisant le format 24x36mm et deviendra l'appareil standard de la fin du XXème.

Invention du positif direct :

Edwin H. Land crée le polaroid en (1er appareil à développement instantané) 1948 et l'adapte à la couleur en 1962. (Le premier polaroid contenait un internégatif qui sera supprimé en 1980 pour obtenir un positif direct)

La stéréoscopie (photographie en relief) a vu le jour en 1838 (avant la photographie) grâce à Wheatstone. Certains photographes des années 1840 ont tenté de prendre des photos en relief à l'aide de deux poses de différents endroits de telle sorte à photographier le sujet de deux points de vue. Ce protocole n'étant pas possible à adapter lors d'un portrait, des appareils se sont vu dotés de deux objectifs pour accomplir cette tâche dès 1850.

Photographie numérique :

Grâce aux techniques informatiques, il est possible de convertir une image en pixels (cf article dédié) où les éléments sont traduits en nombres. Lorsque l'image est numérisé, elle peut être reproduite sur de nombreux supports, diffusée et exporté sur des logiciels/applications de retouche.

Le problème de cette avancée étant que la différence avec les procédés évoqués précédemment est la conception des capteurs électroniques (à la place du film). Le nombre de pixels par image, leur sensibilité et leur résolution changent vite et peuvent modifier la qualité de l'image obtenue , tout comme la taille du capteur et le pouvoir séparateur des optiques utilisés (par exemple : un capteur de 12 millions de pixels plein format créera une image de meilleure qualité qu'un capteur d'appareil numérique compact avec le même nombre de pixels).

Un des principaux atouts de la photographie numérique est sa faculté à faire parvenir, dans la seconde suivant la prise, un résultat, ainsi que sa faculté à retoucher les images à l'aide de logiciels dédiés. Ces derniers aident à développer la créativité de chacun et d'ajouter aux photographies des effets infaisables précédemment : en effet, ces logiciels offrent des possibilités telles que la modification de l'intensité de lumière, de contraste, de couleur ou même de composition de la photographie.

Malheureusement, la plupart des appareils photos accessibles à tous les budgets sont témoins d'un lapse de temps entre la pression du bouton déclencheur et le moment où la photo est réellement prise. Cette différence d'une seconde peut créer une impression de prise peu naturelle.

Internet et les services de partage de photographie (nés en 2003) ont aidé à la standardisation de la photographie et au partage de celle ci. Grâce aux blogs et services de partage comme Flickrs et deviantART, les photographes (pros ou amateurs) peuvent très facilement partager leurs photographies, autant dans un cercle privé qu'à l'échelle mondiale. Ce partage constant aide de nombreux professionnels et artistes à se faire connaître par énormément plus de monde que lors d'une simple exposition en galerie.

On distingues les grandes marques d'appareils numériques Nikon, Canon, Olympus, Sony, Fujifilm, Leica, Kodak, Panasonic et Pentax.

La photographie de synthèse :

S'inspirant de la photographie matérielle évoquée précédemment, sa différence est le fait de son appartenance à l'espace numérique en 3D. Appelée également infographie 3D, elle donne naissance à des images numériques s'inspirant de l'univers matériel concret. On peut donc conclure que la photographie de synthèse est l'application numérique de la photographie matérielle. Tout en empruntant les principaux caractères de la photographie matérielle, elle permet un éloignement de celle ci car elle n'est pas atteinte de limite physique.

Conclusion :

La photographie est avant tout une invention relevant de la physique, mais profitant à toutes les formes de science et d'art.

SOURCES:

https://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/14951/HERMES_1998_22_67.pdf?sequence=1