l'Anatomie

Une nouvelle approche des corps

Leonard de Vinci

Leonard de Vinci

Durant la Renaissance (XVIème siècle) en Europe, on assiste à un véritable renouvellement des thèmes abordés dans l’art. En effet, les artistes bénéficient à l’époque d’un contexte favorable à l’exercice de leur art : l’augmentation de la population et le déclin des épidémies et de la famine améliorent les conditions de vie générale des populations. De plus, les grandes découvertes à la fin du XVème siècle ont induit le développement du commerce et donc de l’économie, les artistes bénéficiant alors de moyens donnés par leurs mécènes, riches personnalités qui les subventionnaient. La culture prend alors une place plus importante dans la société, la population y porte un plus grand intérêt et elle n’est plus jugée comme futile ou totalement hors d’accès. L’image du monde en général change grâce à l’évolution des connaissances en sciences naturelles, et aux grandes découvertes, une plus grande ouverture d’esprit se développe et cela se reflète dans les arts.

Ainsi, l’intérêt porté à l’Homme ou plus spécifiquement au corps humain est décuplé, de manière flagrante par exemple pour les sculptures de l’époque qui représentent l’Homme de façon magistrale en reprenant les codes de l’Antiquité, qui se définissent dans la recherche du beau, la représentation du corps humain et la conquête d’un réalisme toujours plus grand. Au Moyen-âge, les corps n’étaient pas mis en valeur et leur représentation restait rare et sommaire. Les sujets abordés étaient la plupart du temps religieux et traditionnels, ce qui a été bouleversé à la Renaissance grâce à l’influence des anatomistes. Le culte humain se répand dans les arts, les portraits sont de plus en plus réalisés dans les milieux bourgeois (au Moyen-âge ils étaient tous réalisés de profil, et réservés à l’élite), le plus connu a été La Joconde.

La Joconde, Leonard de Vinci

La Joconde, Leonard de Vinci

On assiste alors à une nette amélioration de la représentation du corps humain dans la peinture, plus réaliste, en mettant l’accent sur l’harmonie et la beauté des corps. Le dessin de nu connaît un essor considérable, les œuvres représentent les corps de façon méliorative et cherchent à les mettre en valeur. En particulier, le nu féminin et son caractère érotique s’affirme, il transmet un idéal de beauté pour l’époque. On cherche à peindre des corps les plus parfaits possibles, en fournissant un « type humain idéal », de par les proportions des corps et du visage, la définition des muscles, la physionomie harmonieuse ou l’attitude et l’équilibre du corps (ils sont le plus souvent représentés effectuant une sorte de déhanchement, ce qui permet de rendre compte du mouvement et créer l’illusion du réel). La beauté et l’harmonie sont tout de même privilégiées par rapport au réalisme, bien qu’il ait connu une indéniable amélioration grâce au développement du dessin d’observation.

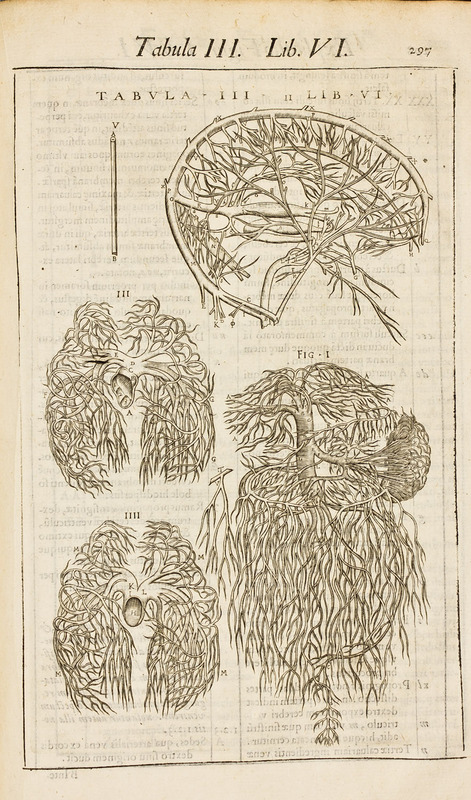

Des avancées scientifiques favorables

Les avancées scientifiques ont joué un rôle majeur dans le développement de l’art à cette époque, aussi bien l’amélioration des connaissances anatomiques, que les découvertes de nouvelles techniques, qui se sont adaptée à ce nouveau type de représentation. L’intérêt porté à l’anatomie humaine se répand. Bien que les dissections humaines soient très mal vues à l’époque car jugées portant atteinte à l’intégrité des corps, des scientifiques tels que Léonard de Vinci (le plus illustre) en ont tout de même usé. Ce dernier faisait appel à une méthode rationnelle et rigoureuse, et basait tout son travail sur une observation précise du monde qui l’entourait, notamment des corps. Il étudia donc des cadavres pour comprendre et étudier l’anatomie humaine interne. De nombreux scientifiques mais aussi artistes ont suivi son exemple, mais pour contourner le regard critique de l’autorité et du public sur ces dissections, leurs représentations ont été stylisées : on donne aux cadavres des attitudes de vivants (prenant des poses suggérant un mouvement, des appuis), ou certains organes du corps sont représentés par rapprochement à des éléments naturels, des arbres ou plantes peuvent donc représenter des veines ou des nerfs.

Mais les avancées en matière de connaissances anatomiques ne s’arrêtent pas là. L’Anatomie Artistique, qui est l’étude du corps humain telle qu’elle est enseignée aux Beaux Arts, revient à étudier les proportions du corps, le squelette, les muscles, ou encore les mouvements. Mais elle se généralise seulement à partir du XIXème siècle. Le fait que cette discipline soit enseignée aux beaux-arts définit le réalisme des dessins traitant du corps humain, en permettant de le comprendre, aussi bien sa forme extérieur que ses mécanismes intérieurs et non plus seulement de le « recopier ». Le savoir scientifique est alors appliqué en dessin, sculpture, ou encore peinture.

Enfin, d’autres inventions scientifiques diverses ont été bénéfiques pour les artistes. C’est le cas de l’imprimerie, inventée au XVIème siècle, qui a d’une part facilité la communication des artistes avec l’extérieur, plus particulièrement avec les anatomistes, ou encore plus récemment, l’invention du microscope au XVIIème siècle a permis de comprendre le fonctionnement du corps humain encore plus en profondeur (circulation sanguine, vaisseaux capillaires, cellules…), ce qui a aussi aidé les artistes à mieux comprendre ce qu’ils représentaient, et a fourni une source d’inspiration à certains.

La question de la représentation du corps humain dans l’art interroge donc sur les influences mutuelles de l’art et de la science. Si la science a permis d’améliorer considérablement le réalisme et le regard porté sur les corps, l’Art a également été utile à la science pour la rendre plus compréhensible et moins choquante. Leonard De Vinci est la preuve que la frontière entre l’art et la science disparait parfois.

SOURCES: